„Menschen glauben, dass sie in die Rechte eines anderen Menschen auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit und Eigentum eingreifen dürfen und ihr Verhalten gerechtfertigt ist.“

Eine rechtsphilosophische Suche nach den Voraussetzungen und Grenzen der Rechtfertigung.

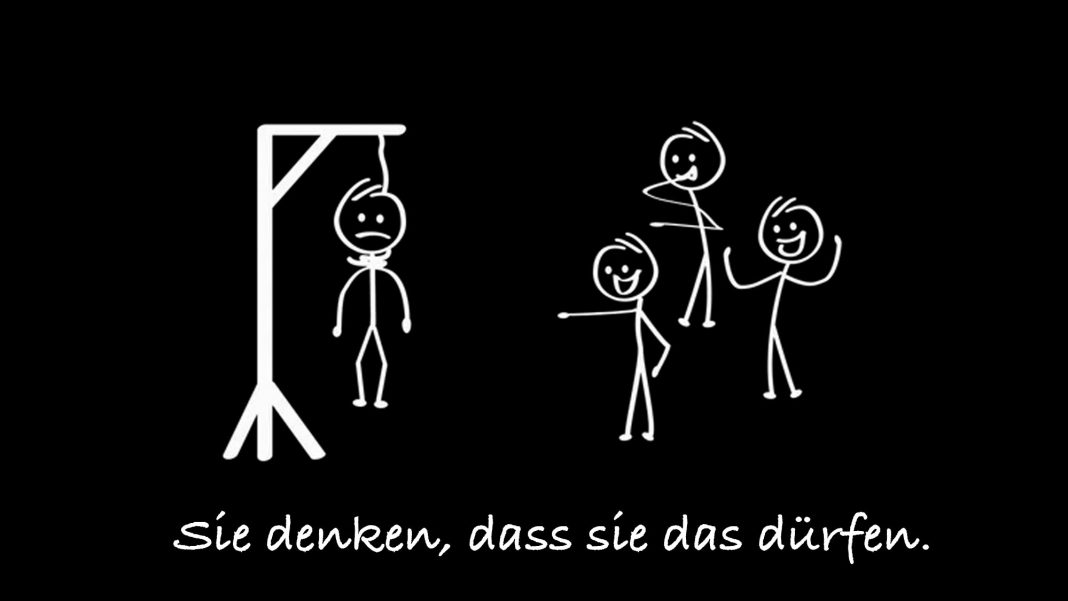

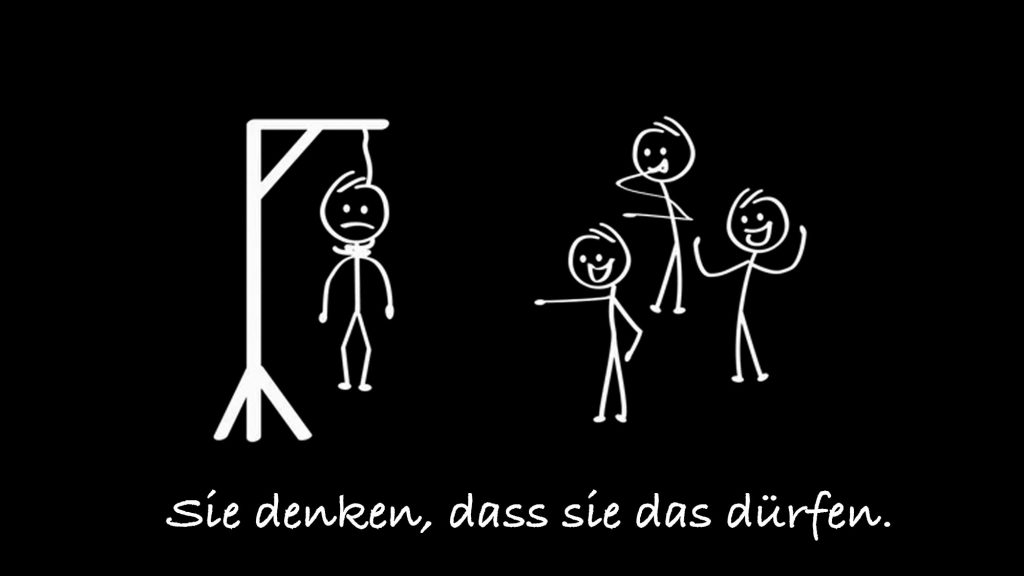

Ärzte führen medizinisch nicht notwendige Schönheitsoperationen durch. Eine Frau lässt sich eine Rippe auf jeder Seite entfernen um eine schlankere Taille zu erhalten. Kleinkinder bekommen Ohrringe. Brüder schlagen, misshandeln oder töten Schwestern, weil sie die vermeintlich falsche Partnerwahl getroffen haben. Gläubige schneiden ihren Kindern einen Teil des Körpers ab aus religiösen Gründen. Sexsüchtige leben im Rollenspiel Gewaltfantasien aus und schlagen ihre Sexualpartner oder nageln Körperteile auf ein Brett. Klimaaktivisten sitzen auf Straßen und ggf. auch auf der Landebahn eines Flughafens, behindern andere Bürger und beschädigen Gebäude und Kunstwerke. Demonstranten verletzen Polizisten. Bestimmte Gruppen greifen Rettungskräfte an. Problematisch kann zum Beispiel auch ein Scheinangriff sein. Es ist neuerdings oft in den sozialen Medien zu beobachten, dass manche Personen einen so genannten „Prank“ machen und eine andere Person zum Schein angreifen oder sogar in Todesangst versetzen. Das soll dann lustig sein. Als Rechtfertigung wird dann dem Opfer hinterher mitgeteilt, dass dort die versteckte Kamera sei. Dies führt zur Frage der Rechtfertigung für diesen Scheinangriff, aber auch zur Frage einer Verteidigungshandlung, die für den Scheinangreifer ebenfalls gefährlich werden kann.

Deutschland erlebt aktuell eine neue Form von Gesetzesüberschreitungen. Der eigene Glaube der Täter in die Rechte anderer eingreifen zu dürfen und vielleicht sogar zu müssen für ein wichtiges Ziel oder mediales Interesse, dass die Interessen der verletzten Person überragt, rechtfertigt sein Handeln. Oder nicht.

Sie alle haben eins gemeinsam: Sie denken, dass sie das dürfen.

Im vorliegenden Beitrag soll rechtsphilosophisch untersucht werden, welche Regeln bei der Suche nach einer juristischen Antwort im Einzelfall angewendet werden müssen und mit welchen gedanklichen Leitlinien sinnvolle Lösungen entwickelt werden können.

Das Thema ist komplex. Um die Problematik zu verstehen muss zunächst die strafrechtliche Prüfung eines juristischen Falls betrachtet werden.

Jeder Strafrechtsfall wird von Strafgerichten wie folgt geprüft:

- Prüfung eines Strafrechtsfalls

Alle Strafrechtsfälle werden von einem Gericht oder auch der Staatsanwaltschaft nach dem gleichen Prüfungsmuster geprüft. Somit ist sichergestellt, dass in jedem einzelnen Strafrechtsfall sämtliche relevante Kriterien angewendet werden. Damit wird jedoch auch deutlich, dass es so gut wie niemals den exakt gleichen Fall geben kann. Das führt in der allgemeinen Öffentlichkeit oft zu Unverständnis. Jeder Strafrechtsfall hat seine eigene DNA. Der gleiche „Erfolg“, z. B. Körperverletzung führt zu einer unterschiedlichen Strafbarkeit, je nachdem, ob die Körperverletzung zum Beispiel „aus Versehen“ oder „absichtlich“ geschehen ist oder vielleicht im Rahmen einer Notwehrhandlung oder der Verletzte in die Körperverletzung eingewilligt hat.

Daher werden stets folgende Punkte geprüft.

| Prüfungsmuster Strafrecht:

I. Strafbarkeit 1. Tatbestand 2. Rechtswidrigkeit 3. Schuld II. Strafe und Strafzumessung 1. Tateinheit und Tatmehrheit 2. Gesamtstrafe 3. Einzelne Strafzumessungsgründe 4. Nebenstrafen |

- Rechtswidrigkeit

Im vorliegenden Beitrag geht es um die Frage der Rechtswidrigkeit. Dabei wird vorausgesetzt, dass ein Täter oder eine Täterin[1] z. B. vorsätzlich eine Körperverletzung begangen hat. Dabei gehen die Juristen davon aus, dass eine Handlung immer dann rechtswidrig ist, wenn sie einen Unrechtstatbestand verwirklicht und nicht durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt ist.

[1] Für die bessere Lesbarkeit des Textes haben wir zumeist auf ein Gendern verzichtet.

Wir suchen also einen Rechtfertigungsgrund.

| StRJ Hinweis: Wir empfehlen, den Beitrag ‘Wie prüft das Gericht einen Strafrechtsfall in StRJ ebenfalls zu lesen. Für Juristen/Innen und StudentenInnen der Rechtswissenschaft empfehlen wir für die Thematik der Rechtswidrigkeit begleitend ein juristisches Lehrbuch zu lesen, z. B. Rudolf Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil oder Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil jeweils mit vielen Beispielen und verschiedenen Meinungen. Der vorliegende Beitrag ist nur rechtsphilosophischer Natur und hat nicht den Anspruch das Thema der ‘Rechtswidrigkeit‘ lehrbuchmäßig zu erklären. |

Wir diskutieren also hier die Frage: … darf der Täter das?

Um sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, müssen wir zunächst untersuchen, nach welchen Kriterien eine Tat gerechtfertigt sein kann.

Die Rechtfertigung kann für den Täter aus verschiedenen Gründen vorhanden sein, z. B. religiöse Gründe, medizinische Gründe, der Gedanke ein höheres Rechtsgut zu retten, z. B. das Klima, aber auch die Einwilligung des Opfers. Eine zweite Frage ist, ob dieser Rechtfertigungsgrund von der Gesellschaft in Deutschland und den Deutschen Strafgesetzen anerkannt wird. Eine solche Ansicht kann auch einem zeitlichen Wandel unterliegen, z. B. war in Deutschland früher auch die Ausübung von homosexuellen Handlungen strafbar[1], heute wird Homosexualität allgemein anerkannt.

[1] Homosexualität unter Männern war in der BRD bis 1969 absolut strafbar, danach in Stufen bis letztlich 1994 ganz abgeschafft. Zur zeitlichen Entwicklung siehe Bundeszentrale für politische Bildung (Homosexualität Strafbarkeit in Deutschland).

- Rechtfertigungsgründe

Es erscheint geboten, die Rechtfertigungsgründe in verschiedene Fallgruppen zu unterscheiden[1]:

3.1 Gesetzliche Rechtfertigungsgründe

Zunächst gibt es verschiedene gesetzliche Rechtfertigungsgründe. Die wichtigsten werden nachfolgend zur Einführung in die Rechtfertigungsthematik aufgeführt.

32, 33 StGB Notwehr

[1] Im Rahmen dieses Beitrags stammen die allgemeinen strafrechtlichen Ausführungen zur ‚Rechtfertigung‘ aus dem Buch von Rudolf Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 14. Auflage, 2022, 4. Kapitel, Die Rechtswidrigkeit.

Strafgesetzbuch (StGB)

|

| [1] Homosexualität unter Männern war in der BRD bis 1969 absolut strafbar, danach in Stufen bis letztlich 1994 ganz abgeschafft. Zur zeitlichen Entwicklung siehe Bundeszentrale für politische Bildung (Homosexualität Strafbarkeit in Deutschland).

[1] Im Rahmen dieses Beitrags stammen die allgemeinen strafrechtlichen Ausführungen zur ‚Rechtfertigung‘ aus dem Buch von Rudolf Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 14. Auflage, 2022, 4. Kapitel, Die Rechtswidrigkeit. |

>> Sicherheit des Notwehrmittels

Nach der allgemeinen Definition setzt die Notwehrlage einen rechtswidrigen gegenwärtigen Angriff des Täters voraus. Die notwendige Notwehrhandlung erlaubt nur eine Verteidigung gegen die Rechtsgüter des Angreifers. Dabei muss die Verteidigungshandlung geeignet sein, den Angriff abzuwehren. Es muss sich dabei grundsätzlich auch um das mildeste Mittel handeln. Wobei der Angegriffene nicht verpflichtet ist, sich auf einen unsicheren Kampf einzulassen. Notwehrfähig sind dabei alle Individualrechtsgüter. Auf einen strafrechtlichen Schutz des Rechtsguts kommt es im Besonderen nicht an. Zu den geschützten Individualrechtsgütern gehören insbesondere Leib und Leben, die Freiheit und das Eigentum aber auch zum Beispiel der Besitz an Sachen und auch die Ehre. Grundsatz: Wenn ich z. B. durch Schläge angegriffen werden, darf ich mich verteidigen, auch ggf. mit Waffen (Messer).

Nicht notwehrfähig dagegen sind Rechtsgüter der Allgemeinheit. Es ist dem normalen Bürger im Rahmen der Notwehr also grundsätzlich nicht gestattet, sich auf Notfälle zu berufen um allgemein Rechtsgüter zu schützen. Es handelt sich dabei um ein Verbot der Staatsnothilfe. Es ist damit z. B. verboten einen anderen Teilnehmer wegen einer Geschwindigkeitsverletzung oder einer Trunkenheitsfahrt zu belangen. Diese Rechte bleiben der Polizei vorbehalten.

Bei Fällen, wo ein Täter zum Beispiel eine andere Person verletzen möchte, ist es relativ einfach zu beurteilen, dass die angegriffene Person sich umfassend dagegen verteidigen kann – auch mit Waffen. Bei dem Einsatz von Schusswaffen ist grundsätzlich zunächst eine Androhung des Einsatzes der Waffen (Warnung, Warnschuss, Schuss in die Beine) erforderlich.

>> Scheinangriff in sogenannten Pranks in sozialen Netzwerken

Problematisch kann zum Beispiel ein Scheinangriff sein. Es ist neuerdings oft in den sozialen Medien zu beobachten, dass manche Personen einen so genannten Prank machen und eine andere Person zum Schein angreifen. Die Videos enthalten scheinbare Angriffe mit Bomben, Schusswaffen, Messerattacken, der Clown mit der Motorsäge in der Tiefgarage, etc.

Die angegriffene Person hat hier selbstverständlich auch ein Verteidigungsrecht, wenn der Angriff nicht als Scheinangriff zu erkennen war. Juristisch muss die angegriffene Person hier im Rahmen der Strafverteidigung möglicherweise auf das Rechtsinstitut des Erlaubnistatbestandsirrtums zurückgreifen. Anzumerken ist, dass ein Scheinangriff bereits eine Körperverletzung darstellen kann. Die körperliche Zwangswirkung durch die Erzeugung von Todesangst ist als körperliche Misshandlung und Schädigung an der Gesundheit einzustufen und damit für sich strafbar. Das ist wenig lustig.

>> Notwehr gegen Notwehr

An einem rechtswidrigen Angriff kann es fehlen, wenn sich der Angreifer seinerseits auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann. Keine Notwehr gegen eine Notwehr. Einschränkungen gibt es auch bei einer provozierten Notwehrsituation. Wenn also in dem Prankbeispiel sich das Opfer gegen den Scheinangriff wehrt, dürfte sich der Pranker dagegen nicht oder nur eingeschränkt wehren, ggf. bei einem Notwehrexzess des Opfers.

>> Einverständliche Schlägerei von Hooligans

Strafrechtlich interessant sind die Hooligan Fälle bei einer Einwilligung im Rahmen einer einverständlichen Schlägerei. Diese Situation kann zum Beispiel auftreten, wenn zwei Gruppen von zwei verschiedenen Fußballvereinen vereinbaren, sich außerhalb des Stadions zu einer Schlägerei zu treffen. Ob damit tatsächlich eine rechtswirksame Einwilligung in eine Körperverletzung vorliegt, darf bezweifelt werden. Man möge sich den Fall vorstellen, dass mehrere Personen im Rahmen einer solchen Schlägerei auf eine einzelne Person einschlagen, ggf. mit einem Baseballschläger. In diesem Fall kann schwerlich von einem Einverständnis ausgegangen werden. Die Annahme eines rechtfertigenden oder möglicherweise sogar tatbestandsausschließenden Einverständnisses macht auch insoweit Probleme, als es dann möglicherweise Dritten nicht zulässig wäre, einer Person, die im Rahmen einer solchen Schlägerei in Not gelangt ist, zu helfen, weil die schlagende Person dann nicht rechtswidrig handeln würde und man gegen sie kein Nothilferecht hätte.

Grundsätzlich rechtfertigt § 32 StGB nur die Verteidigung gegen den Angreifer und seine Rechtsgüter selbst. Paragraph 32 gestattet nicht die Eingriffe in Rechtsgüter unbeteiligter Dritter und der Allgemeinheit. Möglicherweise kann in solchen Fällen dann auf andere Rechtfertigungsgründe (z. B. §§ 34 oder 35 StGB) zurückgegriffen werden.

>> Körperverletzung als Verteidigung gegen Angriff auf die Ehre

Ein weiterer besonderer Fall ist der Angriff auf die Ehre. Grundsätzlich schützt zwar § 32 StGB auch ein Angriff auf die EHRE. Das Problem besteht jedoch darin, dass nicht jeder Angriff auf die Ehre, also auch nicht jede Beleidigung oder als Beleidigung empfundene Handlung eine Anwendung von Gewalt rechtfertigen kann. Leider besteht in bestimmten Kreisen ein übermäßig ausgeprägtes Ehrgefühl und es wird explizit und schnell RESPEKT eingefordert. Daraus entsteht schnell das Gefühl in seiner Ehre verletzt zu sein, durch Worte, Gesten und Handlungen. Die Spirale zur Gewalt wird schnell erreicht. Hier muss zumindest eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und ein Angriff auf die (vermeintliche) Ehre darf selbstverständlich nicht dazu führen exzessive Gewaltanwendung zu rechtfertigen. Dem steht auch nicht entgegen, dass grundsätzlich im Rahmen des Notwehrrechts keine Verhältnismäßigkeitsprüfung oder Güterabwägung stattfindet. Selbstredend ist auch eine Bestrafung der Schwester bei vermeintlich falscher Partnerwahl (z. B. durch eine Körperverletzung oder Freiheitsberaubung) durch einen Bruder oder deren Vater nicht vom Nothilferecht gedeckt. Die Familie mag eine Partnerwahl als Ehrverletzung empfinden. Eine solche subjektiv empfundene Ehrverletzung kann allerdings nicht von der deutschen Rechtsordnung und Gesellschaft akzeptiert werden. Das Strafrecht sanktioniert nur Verhaltensweisen gegen die deutsche gesellschaftliche Werteordnung.

>> Export von Menschenrechten

Diese ist im steten Wandel, was gut an der Einstellung zur Homosexualität zu sehen ist. Homosexualität gilt heutzutage (spätestens seit 1994) als normal und wird nicht mehr unter Strafe gestellt. Im Gegenteil: heute genießen auch Homosexuelle den vollen strafrechtlichen Schutz. Wenn also eine homosexuelle Person angegriffen wird wegen ihrer sexuellen Orientierung erhält sie den gesamten strafrechtlichen Schutz des Staates (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte). Deutschland bemüht sich darum seine Werte auch zu exportieren und andere Staaten von ihren Werten zu überzeugen. Jüngstes Beispiel war die Diskussion um die Menschenrechte in Katar anlässlich der Fußball WM 2022. Hier wollten Teile der Nationalmannschaft, der Deutschen Gesellschaft und des Staates, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Armbinde trägt, die die Menschenrechte symbolisieren soll. Dies wurde letztlich von der FIFA verboten. Vor dem Erstrundenspiel gegen Japan ist der Streit eskaliert und in ganz Deutschland ist eine Diskussion darüber ausgebrochen, inwieweit Deutschland seine Werte und die Menschenrechte exportieren kann und soll und inwieweit dies im Rahmen von Sportveranstaltungen geschehen sollte.

>> Schweigegelderpressung unter Verwendung von Nacktfotos

Ein weiterer Fall, bei dem das Notwehrrecht an der Verhältnismäßigkeit scheitert, ist die sogenannte Schweigegelderpressung. Hierbei geht es um Fälle, wo ein Täter sein Opfer mit kompromittierenden Tatsachen erpressen möchte, zum Beispiel mit Nacktfotos oder dem Aufdecken eines ehewidrigen Liebesverhältnisses. Aktuell gab es mehrere Fälle in denen Männer durch Fakeaccounts von vermeintlichen Frauen dazu aufgefordert wurden Onlinesex zu praktizieren. Anschließend wurden sie mit den erzeugten Bildern erpresst. In diesem Fall bleibt dem Opfer nur die Möglichkeit, nicht auf die Forderung einzugehen und/oder zur Polizei zu gehen, allerdings mit der Folge, dass dann die Tatsachen aufgedeckt werden. Von daher bliebe dem Opfer möglicherweise rein theoretisch nur die notwendige alleinige Möglichkeit den Erpresser physisch zu bekämpfen oder sogar zu töten, wenn er diesen kennen würde, um den gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf seine Persönlichkeitsrechte abzuwehren. Dies ist jedoch unangemessen und scheitert an einer Verhältnismäßigkeit der Mittel auch wenn – wie oben erwähnt – grundsätzlich im Rahmen der Notwehr eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht stattfindet. Es muss also auch beim Notwehrrecht eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Ähnlich ist der Fall zu bewerten, in dem ein Rentner auf ein Kind schiesst, dass Kirschen aus dem Garten geklaut hat. Auch hier fehlt die Verhältnismäßigkeit.

>> Kindesentführung, Folter gegen den Entführer

Ein weiterer juristisch interessanter und gleichzeitig tragischer Fall ist der Fall, in dem ein Täter zum Beispiel ein Kind entführt um Lösegeld zu erpressen. Die Polizei verhaftet den Täter und möchte das Versteck erfahren. Der Täter redet allerdings nicht. Jetzt droht ein Polizeibeamter dem Entführer schwere Foltermaßnahmen an oder schlägt den Entführer sogar. Hier ist eine sehr interessante strafrechtliche Frage, ob dieses Verhalten der Polizei im Ergebnis vom so genannten Nothilferecht gedeckt ist oder nicht. Die erste Frage wäre, ob § 32 StGB auch für Polizeibeamte gilt. Hier ist mit der herrschenden Meinung der Ansicht zu folgen, dass sich auch die Polizei auf die strafrechtliche bundeseinheitliche Regelung des allgemein gültigen StGB berufen können muss auch wenn diese durch weitere Bundes- oder landespolizeiliche Spezialgesetze überlagert werden kann. Die Frage, ob am Ende die Androhung von Folter oder Foltermaßnahmen selbst erlaubt sind um den Aufenthaltsort des entführten Kindes zu erfahren ist allerdings sehr schwer zu beantworten. Man mag aus Gründen des Kindeswohls im Einzelfall möglicherweise von einer Rechtfertigung ausgehen, dabei muss man jedoch bedenken, dass dies weitreichende Konsequenzen für künftiges Verhalten von Polizeibeamten haben kann und möglicherweise mit der richterlichen Anerkennung eines derartigen Nothilferechts Tür und Tor geöffnet werden für Foltermaßnahmen durch den Staat. Ein absolutes Folterverbot für die Staatsorgane ist eine der essentiellen Grundlagen des Rechtsstaats. Hiervon abzuweichen, kann ein Einfallstor für weitere Ausnahmen sein, die am Ende uferlose Konturen aufweisen. Von daher ist eine Anerkennung eines derartig weit gefassten Nothilferechts abzulehnen. Im Einzelfall mag Strafmilderung greifen für den Polizisten in der jeweiligen Notlage. Eine generelle Erlaubnis kann daraus jedoch nicht geschlossen werden.

§ 34 Rechtfertigender Notstand

|

Strafgesetzbuch (StGB) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. |

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

|

Der sogenannte rechtfertigender Notstand § 34 StGB wird gemeinhin als Auffangtatbestand angesehen. Das bedeutet, dass andere Normen zunächst zu prüfen sind. Dazu gehört zuerst § 32 StGB aber auch zum Beispiel die §§ 228 und 904 BGB. Im Verhältnis zu § 35 StGB ist allerdings § 34 StGB vorrangig zu prüfen, da § 35 StGB lediglich ein so genannter Entschuldigungsgrund ist und demgemäß erst im Rahmen der Schuldfrage geprüft wird.

Der rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB setzt zunächst eine nicht anders abwendbare Gefahr für ein Rechtsgut voraus. Dabei schützt § 34 StGB wie auch § 32 StGB alle rechtlich geschützten Individualinteressen. Anders als § 32 StGB soll § 34 StGB auch Rechtsgüter der Allgemeinheit schützen. Dies kann zum Beispiel Bedeutung erlangen, wenn eine Person einer anderen alkoholisierten Person die Autoschlüssel wegnimmt, damit diese andere Person im betrunkenen Zustand keinen Unfall verursachen kann. Anders als bei der Notwehr ist im Rahmen des § 34 StGB grundsätzlich eine umfassende Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der Ihnen drohenden Gefahren erforderlich.

| Der Rechtfertigungsgrund ist also nur gegeben, wenn das geschützte Interesse das beeinträchtigte Interesse wesentlich überwiegt. |

| Ganz wichtig ist auch der letzte Satz des § 34 StGB der bestimmt, dass die Rechtfertigung nur dann gilt, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. |

>> Blockaden durch Klimaaktivisten

Klimaaktivisten blockieren Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen (Flughafen) und beschädigen Gegenstände und Kunstwerke. In Betracht kommt eine Strafbarkeit nach § 240 StGB wegen Nötigung und § 303 StGB wegen Sachbeschädigung.

Wir wollen uns zunächst mit den Straftatbeständen befassen um danach die Rechtfertigung zu prüfen.

Zunächst ist daher eine Strafbarkeit nach § 240 StGB[1] zu untersuchen. Anschließend erfolgt eine zweite Prüfung auf der Rechtfertigungsebene im Rahmen des § 34 StGB.

Strafgesetzbuch (StGB)

|

[1] StRJ Hinweis: Für JuristenInnen und StudentInnen der Rechtswissenschaft wird die Lektüre des § 240 StGB in Thomas Fischer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 69. Auflage, 2022, § 240 StGB empfohlen. Hier finden Sie eine detaillierte Diskussion der Rechtsprechung zu den Sitzblockadefällen, insbesondere Rn. 11 b ff., 14 ff..

Die Nötigung ist insoweit ein besonderer Straftatbestand als er bereits in Abs. 2 eine eigene Rechtfertigungsregel enthält.

Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.

Es geht um eine Verwerflichkeitsprüfung durch Gegenüberstellung des Nötigungsmittels (Gewalt oder die Androhung des Übels) zu dem angestrebten Zweck. Dabei darf in den Fällen der Klimaaktivisten nicht der Fehler gemacht werden, dass die Sitzblockade in das Verhältnis zur Rettung der Welt gestellt werden darf, sondern in dem Zweck, den Autoverkehr in Deutschland teil- und zeitweise anzuhalten um dadurch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen um dadurch die Bundesregierung Deutschlands zu bestimmten Maßnahmen zu veranlassen um dadurch den CO2 Ausstoß zu verringern um dadurch die Klimaerwärmung zu reduzieren um dadurch Klimakatastrophen zu minimieren. Es handelt sich um eine lange wenig konkrete vermeintliche Kausalitätskette.

Es gibt also ein Nahziel (Autoverkehr blockieren) und verschiedene Zwischenziele mit dem Endziel die Welt vor Klimakatastrophen zu retten.

Die Kausalität zwischen Nahziel und Fernziel ist nicht gegeben. Damit ist die Prüfung bereits zu Ende.

Im Einzelnen (siehe dazu Fischer, a. a. O. § 240 Rn. 11b ff – 48):

Zunächst muss es sich im Rahmen der Nötigung um Gewalt oder die Androhung eines Übels handeln.

Dabei reicht für den Gewaltbegriff aus, dass es eine physische Zwangswirkung auf das Opfer gibt. Zu den Sitzblockaden wurde hierzu entschieden, dass bereits der psychisch wirkende Zwang mit der körperlichen Zwangswirkung gleichgesetzt werden kann auch im Falle des so genannten Gewaltlosen-Sich-Hinsetzens. Es kommt also nicht unbedingt auf den Kraftaufwand der Nötigungshandlung an, sondern auf das Maß der Zwangswirkung.

Dieser Umstand ist umstritten (zum Meinungsspektrum Fischer, a. a.O., Rn. 17 ff).

Insbesondere wird angeführt, dass die bloße Verursachung einer psychologischen Hemmung, Menschen zu überfahren oder zu verletzen oder Gesetze zu brechen für sich alleine kein körperlich wirkender Zwang sei. Dies führte zu der etwas unglücklichen Zweite-Reihe-Rechtsprechung. Das bedeutet, blockiert sei eigentlich mit Gewalt erst das zweite Fahrzeug in der Blockadereihe (jedoch nicht das erste Fahrzeug), weil das zweite Fahrzeug nicht am ersten Fahrzeug vorbeifahren kann. Dieser Ansicht ist nach diesseitiger Auffassung nicht zu folgen. Es kann nicht darauf ankommen ob ein Mensch sich auf die Straße setzt oder klebt oder ankettet oder das Hindernis so groß sein muss, dass man dort absolut nicht vorbeikommt. Sonst könnte man auch die Auffassung vertreten, dass ein LKW durch ein vor ihm parkenden Smart nicht an der Weiterfahrt gehindert wird, sondern lediglich die psychologische Zwangswirkung auf den LKW-Fahrer bestehe, den Smart deshalb nicht zur Seite zu fahren um dessen Fahrer oder Fahrerin nicht zu verletzen. Sobald ein Mensch sich auf die Straße setzt, hat dies selbstverständlich eine körperliche Zwangswirkung auf den Autofahrer. Der Autofahrer wird den auf der Straße sitzenden Menschen nicht überfahren, weil die Tötung von Menschen selbstverständlich in keiner Weise erlaubt oder gerechtfertigt und den meisten Menschen die Verletzung oder gar Tötung eines anderen Menschen absolut zuwider ist. Insofern erscheint die Unterscheidung danach, ob man theoretisch über das Hindernis fahren könnte eher akademischer Natur. Nach diesseitiger Auffassung führt eine Sitzblockade zu einer unmittelbaren psychischen Zwangswirkung, die jeden normalen Autofahrer zum Stoppen zwingt.

Die einzige Frage ist, ob dieses Verhalten gerechtfertigt ist, beziehungsweise nach Abs. 2 des Paragraphen 240 StGB gerechtfertigt ist.

Im Rahmen der Verwerflichkeitsklausel nach Abs. 2 bedeutet Verwerflichkeit nach der ständigen Rechtsprechung einen erhöhten Grad sittlicher Missbilligung. Mit diesem Unwerturteil ist ein erhöhter Grad sozialwidrigen Verhaltens gemeint.

Es geht also um eine Sozialwidrigkeit des Handelns.

Es kommt auf ein sozial unerträgliches Verhalten an. Im Rahmen der Mittelzweckrelation kann es nur darauf ankommen, was der Täter direkt vom Opfer erzwingen will. Dies ist das Anhalten des Verkehrs. Andere Ziele des Täters dürfen für die Rechtswidrigkeit nicht von Bedeutung sein. Es kommt also nicht auf die weitere Motivation des Täters an. Dabei darf natürlich nicht außer Betracht bleiben, dass es den Demonstranten in erster Linie nicht um das Abbremsen der Autofahrer geht, sondern um die Rettung der Erde. Allerdings dürfen Fernziele, die eher Motivation als konkretes Ziel sind bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit nicht zu berücksichtigen sein. Dies erhellt schon daraus, dass das eingesetzte Mittel in keiner Kausalität zu den Fernzielen beziehungsweise der Motivation der Demonstranten stehen kann. Zwangswirkungen die allein darauf abzielen durch gewaltsamen Eingriff in die Rechte Dritter gesteigertes Aufsehen in der Öffentlichkeit zu erregen, sind durch Art. 5 (Meinungsfreiheit) und 8 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes nicht gedeckt, denn diese Grundrechte schließen Gewalt und Zwang als Mittel des Meinungskampfes gerade aus und sind daher grundsätzlich verwerflich. Hinzukommt, dass es so viele überragende Ziele gibt, wie zum Beispiel das Klima, der Ukraine Krieg, die politische Gefangennahme von Oppositionsmitgliedern und die Menschenrechte in verschiedenen Ländern, die Rechte von Minderheiten, die Rechte der Tiere, die Armut in der dritten Welt, die Lebenssituation von Kindern, etc., so dass es unerträglich wäre, für alle diese Ziele das unkontrollierte Blockieren des Autoverkehrs zu gestatten.

Strafgesetzbuch (StGB)

|

Durch Beschädigung von Autos, Gebäuden und Kunstwerken liegt unproblematisch eine Sachbeschädigung vor.

Nachfolgend folgt eine Prüfung auf der Rechtfertigungsebene im Rahmen des § 34 StGB.

Wir bringen § 34 StGB in Erinnerung.

| Der Rechtfertigungsgrund ist nur gegeben, wenn das geschützte Interesse das beeinträchtigte Interesse wesentlich überwiegt. |

| Ganz wichtig ist auch der letzte Satz des § 34 StGB der bestimmt, dass die Rechtfertigung nur dann gilt, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. |

Dieser Umstand wird in der Diskussion um die Aktionen der Klimaaktivisten, die insbesondere Straßen blockieren, nicht angewendet. In der öffentlichen Diskussion wird ins Verhältnis gestellt: die Rettung der Erde durch den Schutz des Klimas beziehungsweise die Verringerung oder Verlangsamung der Erderwärmung einerseits zu der – aus Sicht der Klimaaktivisten – relativ geringen Beeinträchtigung des Aufhaltens des Straßenverkehrs für einen bestimmten Zeitraum andererseits. Die Abwägung dieser beiden Rechtsgüter ist rechtsfehlerhaft.

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Nötigung auch § 240 Abs. 2 StGB zu prüfen ist und im Rahmen des § 303 StGB nur der § 34 StGB.

Die Klimaaktivisten reklamieren zu Unrecht für sich, dass die Nötigung der Autofahrer (§ 240 StGB) ein relativ mildes Mittel ist um die Gefahr der Erderwärmung, die in der Katastrophe enden soll, abzuwenden.

| Die Abwägung soll sein: Weltuntergang gegen eine Stunde Verkehrsbehinderung. |

Dabei werden einige rechtliche Voraussetzungen übersehen.

Entscheidend für die Anwendung eines Rechtfertigungsgrundes nach § 34 StGB ist es jedoch, dass das angewendete Mittel ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.

Dabei wird übersehen, dass das Aufhalten des Straßenverkehrs kausal nichts dazu beiträgt und dazu beitragen kann das Klima zu retten. Die Idee der Klimaaktivisten durch eine Straßenblockade die Aufmerksamkeit der Politiker zu erlangen und Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung zu ergreifen ist derart indirekt, dass in keiner Weise von einem rechtfertigenden Notstand gesprochen werden kann. Diese Überlegung erhellt alleine auch daraus, dass wenn man sich vorstelle, die Klimaaktivisten würden andere rechtswidrige Maßnahmen ergreifen um Aufmerksamkeit zu erlangen. In keinem Fall können diese Maßnahmen irgendetwas zur Klimarettung beitragen. Die Klimarettung kann ausschließlich (wenn überhaupt) dadurch erfolgen, dass die Regierungen möglichst vieler Industriestaaten Maßnahmen ergreifen, die die Erderwärmung reduzieren oder verlangsamen.

Das Aufhalten des Straßenverkehrs und die beabsichtigte Aufmerksamkeit der Bundesregierung stehen in einem derart indirekten Verhältnis, dass damit kein Angriff auf die Rechtsgüter der Autofahrer gerechtfertigt sein kann.

Kann ich für jeden guten Zweck Straßensperren errichten

Mit der Argumentation der Klimaaktivisten müsste es auch für jeden anderen legitimen Zweck erlaubt sein, den Straßenverkehr zu blockieren, allein um die Aufmerksamkeit der Bundesregierung oder der Parlamentarier zu erhalten, z. B. für den Tierschutz, Schutz von Minderheiten, Rettung der armen Länder der Erde, etc.

Zeitlicher Kontext

Hinzu kommt der fehlende zeitliche Zusammenhang. Die Klimarettung vollzieht sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Nach der Argumentation der Klimaretter müsste es dann zulässig sein, die Straßen über Jahre zu blockieren oder jahrelang und wahllos Kunstwerke zu zerstören. Die Zerstörung von Kunstwerken irritiert zudem im gehobenen Maße.

Abwägung Klima gegen Kunstwerke

Ist die Zerstörung von Kunstwerken und Büchern doch eher ein Zeichen von totalitären Regimen und Ausdruck einer extrem primitiven Gesinnung als von aristokratisch ge- oder verbildeten ökologischen Eliten. Der Satz, … ‘was ist schon ein Bild von Claude Monet gegen das Klima‘ …ist derart schräg, dass man bereits die Ernsthaftigkeit des Arguments nicht zu glauben vermag und tatsächlich nach einer Antwort ringt. Die richtige Antwort liegt wohl eher in der Gegenfrage: Gleich wie die Antwort der Wertigkeit ausfällt, Klima höherwertig oder Monet, welchen positiven Einfluss hat die Zerstörung von Kunstwerken auf den Klimawandel? Antwort: KEINEN. Gleich wie viele Kunstwerke ich als Klimaretter zerstöre, wird mit Sicherheit das Klima dadurch nicht gerettet. Insoweit fehlt es an der Kausalität der Verteidigungshandlung. Die Kausalität der Verteidigungshandlung ist jedoch zwingende Voraussetzung um überhaupt in eine Prüfung der Angemessenheit der Mittel gegenüber der Gefahr eintreten zu können. Mit anderen Worten: Die fehlende Kausalität führt zwingend zur Rechtswidrigkeit der Handlung.

Schwere Beeinträchtigung mancher Autofahrer

Im Übrigen sei angemerkt, dass bei der hohen Zahl der Autofahrer, die für eine Stunde oder mehr angehalten werden, immer auch Personen dabei sind, die durch diese Verspätung erhebliche Nachteile erleiden. Dabei geht es nicht nur um die Behinderung von Rettungskräften, sondern selbstverständlich auch um die besondere Situation von vielen Autofahrern. Neben den normalen Tätigkeiten wie dem rechtzeitigen Gelangen zur Arbeit, zum Kindergarten, zur Schule, Transporte, etc. befinden sich nach statistischer Wahrscheinlichkeit auch Personen in dem verursachten Stau, die dringend zum Arzt müssen, die vielleicht ein Kind entbinden müssen, vielleicht selber Ärzte sind und zu einem Einsatz müssen oder Lehrer oder Professoren, die zu spät zu ihren Lehreinheiten kommen oder möglicherweise auch zu spät zu Prüfungen kommen die dadurch ausfallen und Studenten die dadurch neue Prüfungstermine bekommen müssen oder Menschen die ihr Flugzeug verpassen, was naturgemäß zu ernsten Konsequenzen führt. Es ist also keineswegs so, dass die Beeinträchtigung der Autofahrer immer als gering einzuschätzen ist. Es sind viele Situationen denkbar, die erhebliche Nachteile für die Autofahrer mit sich bringen.

Entscheidendes Kriterium ist allerdings, dass der Angriff auf die Freiheit der Autofahrer in keiner Weise in einem direkten Zusammenhang mit der angestrebten Klimarettung steht.

Dies gilt erst Recht für Sachbeschädigung und die Zerstörung von Kunstwerken.

Es kann grundsätzlich nicht sein, dass eine Person die Rechte einer anderen Person völlig willkürlich beschneidet um einem überragenden Ziel zu folgen.

Darf ich Klimaretter eine Stunde einsperren um zu Demonstrieren

Mit dieser Argumentation könnte man auch Menschen (z. B. Klimaaktivisten) ein oder zwei Stunden in Käfige einsperren um auf die Inhaftierung von politischen Gefangenen in anderen Ländern hinzuweisen.

Was damit zum Ausdruck gebracht werden soll ist, dass es völlig widersinnig ist, dass die Bürger eines Landes gegenseitig ihre Rechte verletzen um auf überragende Ziele hinzuweisen.

Blockaden sind strafbare Handlungen

Im Gegensatz zu einigen Statements der neueren Zeit können die Aktionen der Klimaaktivisten weder aus juristischen noch aus gesellschaftlichen Gründen gerechtfertigt sein. Noch absurder ist die Beschädigung von Sachen oder Kunstwerken. Solche Tätigkeiten entbehren jeder Diskussionsgrundlage und sind strafbare Handlungen.

Notwehr gegen Klimaaktivisten

Die Rechtswidrigkeit der Handlungen der Klimaaktivisten führt dazu, dass umgekehrt die Autofahrer aufgrund des rechtswidrigen Eingriffs der Klimaaktivisten ein Verteidigungsrecht gegen die Blockade haben. Es muss daher erlaubt sein, Klimaaktivisten von der Straße zu entfernen und sie auch von der Straße fern zu halten. Fraglich ist, ob auch Klimaaktivisten von der Straße entfernt werden können, die sich augenscheinlich festgeklebt haben. Hier sollte im Interesse der Gesundheit der Klimaaktivisten sicherlich nicht wissentlich eine Körperverletzung ausgeübt werden, obwohl sich die Klimaaktivisten bewusst und selbst in diese missliche Lage gebracht haben (vorsätzliche Selbstgefährdung). Etwas anderes kann gelten, wenn ein Autofahrer zum Beispiel eine hochschwangere Frau dringend in ein Krankenhaus bringen muss um eine sichere Entbindung des Kindes zu gewährleisten. Das vermeintliche Gegenargument, dann müsste die betreffende Person einen Krankenwagen rufen, kann nicht gelten, weil das Notwehrrecht ein Jedermann-Recht ist und ich nicht dazu verpflichtet bin, sofort den Staat einzuschalten. Zudem kann eine Situation so dringend sein, dass ein weiteres Zuwarten nicht mehr zumutbar ist. Ferner steht bei einer solchen Stausituation auch zu befürchten, dass der Krankenwagen nicht in der gebotenen Zeit die in Not geratene Personen erreicht und diese dann rechtzeitig in das Krankenhaus bringen kann.

Abschließend sei zu dem Thema angemerkt, das sicherlich eine deutliche Mehrheit der deutschen Gesellschaft für eine Rettung des Klimas ist. Insofern ist es bedauerlich, dass einige Wenige die Verletzung der Rechte ihrer Mitmenschen ausgewählt haben, als Mittel um das Klima zu retten. In der Sache erscheint dies wenig förderlich für den eigentlich guten Zweck.

Urlaub auf Bali und zahllose Langstreckenflüge von KlimaaktivistenInnen

Der aktuell in den Medien ausgiebig dargestellte Urlaub von zwei Klimaaktivisten auf Bali (z. B. in der Bildzeitung vom 04.02.2023, Seite 6) und anderen KlimaaktivistInnen, die als reiche Menschen ein Jetsetleben führen mit zahllosen Langstreckenflügen, spielt dabei juristisch auch eine Rolle. Denn die darin zum Ausdruck kommende Doppelmoral, kann im Rahmen der Strafzumessung durchaus eine Rolle spielen. ‚Wasser predigen und Wein saufen‘ lässt Rückschlüsse auf die Motivation der Klimaaktivisten zu, die teilweise offensichtlich von anderen ‚Verzicht‘ verlangen, den sie selbst nicht bereit sind zu geben. Wer ein ‚Überzeugungstäter‘ sein will und daraus bei angenommener tatbestandsmäßiger rechtswidriger Tat eine mildere Strafe ableiten will, dem ist dieser strafmildernde Gedanke zu versagen, wenn die Überzeugung doch eingeschränkt ist. Strafrecht betrachtet die individuelle Schuld und das individuelle Verhalten. Das erscheint vergleichbar mit einer Person, die von anderen Menschen ein veganes Leben fordert aber selbst Fleisch ist. Doppelmoral ist ein unglücklicher Hintergrund der strafschärfend wirken kann.

Lützerath (Abbruch von Dörfern wegen Braunkohleabbau)

Anders ist zum Beispiel die Situation in Lützerath:

Hier findet die Demonstration im Wesentlichen auf dem Gelände des Verursachers/Störers statt, wegen und gegen dessen Verhalten die Demonstranten demonstrieren wollen. Das Rechtfertigungsmittel richtet sich gegen den Verursacher/Störer und nicht gegen andere unbeteiligte Dritte/Personen. Insofern kann hier zumindest in eine genauere Verhältnismäßigkeitsprüfung eingetreten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verursacher/Störer aufgrund einer rechtswirksamen Vereinbarung mit dem deutschen Staat agiert und insofern formal rechtmäßig handelt. Dennoch ist die Situation insofern anders, weil sich die Verteidigungshandlung gegen den Verursacher direkt gerichtet hat und nicht gegen Dritte.

Unabhängig davon soll an dieser Stelle klargestellt werden, das die Gefährdung von mitgebrachten Kindern unterbleiben muss (Gehen an die nicht stabile und nicht gesicherte Abbruchkante) und selbstverständlich auch die Verletzung von Polizisten als absolutes Tabu zu jederzeit verboten ist und durch Nichts zu rechtfertigen ist. Auch die Demonstranten sollten berücksichtigen, dass Polizei und Rettungskräfte jederzeit bereit sind, auch das Leben und die Gesundheit von Demonstranten und anderen Personen zu schützen. Eine Aggression gegen die Polizei sollte von daher von sämtlichen Demonstranten und insbesondere der Leitung der Demonstranten in jeder Hinsicht unterbunden werden.

Leider mischen sich unter normale Demonstranten immer wieder Personengruppen, die offensichtlich – unabhängig vom jeweiligen Grund der Demonstration – lediglich daran teilnehmen um Gewalt auszuüben. Die Leitungen der Demonstrationen sollten sich davon tatsächlich und medial deutlich distanzieren.

Ein weiterer Umstand verdient Erwähnung. Viele Demonstranten kleben sich auf die Straße, ketten sich an, befestigen sich am Hals mit einem Fahrradschloss an einem Gitter oder einer Laterne, mauern sich ein, kriechen in enge Tunnel, betonieren sich ein, etc.. Diese Maßnahmen beruhen offenbar auf dem Vertrauen, dass die Polizei oder Feuerwehr kommt und diese Person aus dieser misslichen Lage befreit. Dabei übersehen die Demonstranten, dass sie sich und die Retter damit teilweise in Gefahr bringen und die Retter durch eine völlig willkürliche und selbstverschuldete Notlage davon abhalten anderen Personen zu helfen, die in eine echte Notlage geraten sind. Solche Maßnahmen sind ebenfalls wenig geeignet das Klima zu retten.

§ 34 Entschuldigender Notstand

Strafgesetzbuch (StGB)

|

Für den entschuldigenden Notstand ist kennzeichnend, dass sein Vorliegen eine Tat nicht rechtfertigt, sondern auf der Schuldebene die Schuld des Täters verneint oder einschränkt. Damit ist auch gesagt, dass zunächst die vorgenannten Paragraphen – also insbesondere Notwehr und rechtfertigender Notstand – geprüft werden müssen und nur bei deren Verneinung § 35 StGB in Betracht kommt.

Damit kann § 35 StGB im Rahmen des vorliegenden Beitrags über Rechtfertigung nicht einschlägig sein. § 35 StGB muss in das Thema ‘Schuld‘ eingebettet werden.

Wir wollen uns daher an dieser Stelle nicht weiter mit § 35 StGB beschäftigen.

3.2 Andere Rechtfertigungsgründe

Es gibt noch andere gesetzliche Rechtfertigungsgründe, die ebenfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrags sein sollen, z. B. aus dem BGB die zivilrechtlichen Vorschriften der § 227 (Notwehr), § 228 BGB (Notstand), § 229 (Selbsthilfe), § 904 (Notstand), die bestimmte Handlungen erlauben und Duldungspflichten statuieren.

3.3 Die Einwilligung

Die Einwilligung ist ein ganz besonderer Rechtfertigungsgrund.

Es handelt sich dabei um anerkannte ungeschriebene Rechtfertigungsgründe. Man unterscheidet die rechtfertigende Einwilligung und das so genannte tatbestandsausschließende Einverständnis. Bei Letzterem handelt es sich um das Fehlen von objektiven Tatbestandsmerkmalen, die begrifflich ein Handeln gegen oder ohne den Willen des Berechtigten voraussetzen. Da bei einem solchen Einverständnis schon das Tatbestandsmerkmal nicht vorliegt, entfällt der objektive Tatbestand. Beispiele sind das Eindringen beim Hausfriedensbruch oder die Wegnahme beim Diebstahl. Beide Delikte setzen ein Handeln gegen den Willen des Eigentümers voraus. Fehlt diese Voraussetzungen handelt es sich nicht um ein strafrechtliches Delikt, welches als Folge nicht gerechtfertigt werden muss.

Vorliegend geht es um die rechtfertigende Einwilligung.

Die praktischen Beispiele einer rechtfertigenden Einwilligung sind sehr vielfältig:

Einwilligung in Körperverletzungen

| Grundsatz: Mit meinem Körper kann ich machen was ich will. |

Jedoch stellt sich auch hier die Frage nach ethischen Grenzen.

Körperverletzungen durch Ärzte

Dies fängt an mit einem an sich harmlosen Zahnarztbesuch, im Rahmen dessen der Patient einwilligt in die Behandlung durch den Zahnarzt also zum Beispiel in das Bohren oder Ziehen von Zähnen. Gleiches gilt bei sämtlichen ärztlichen Heilbehandlungen, bei den eine Körperverletzung vorliegt. Etwas schwieriger zu beantworten sind z. B. die kosmetischen Eingriffe, die nicht durch eine Heilbehandlung veranlasst sind, sondern ausschließlich der (vermeintlichen) Schönheit dienen, also z. B. Nasenbegradigung, Lippen aufspritzen, Brustvergrößerung, Penisvergrößerung, etc. Hier könnte man zunächst sagen, ‚,muss jede/r machen wie er/sie will‘. Aber was ist z. B. wenn sich eine Frau eine Rippe entfernen lassen will um eine schmalere Taille zu bekommen oder ein Mann das 20igste Lifting des Gesichts in Auftrag gibt. Darf der Arzt diese Maßnahmen vornehmen oder gibt es hier moralische Grenzen. Ab welchem Grad der nicht medizinisch veranlassten Körperverletzung wird die Einwilligung unwirksam und die Behandlung rechtswidrig und damit strafbar?

Körperverletzungen durch andere Dienstleister

Ähnliche Fälle sind das Tätowieren oder Piercings. Diese Maßnahmen sind grundsätzlich erlaubt, wenn der Kunde mit der Maßnahme einverstanden ist. Gilt dieser Grundsatz uneingeschränkt?

Körperverletzungen durch sexuelle Rollenspiele

Der Klaps auf den Po im Rollenspiel ist mit Einverständnis des Sexualpartners sicherlich strafrechtlich nicht relevant. Die Fessellungen oder die Züchtigung mit der Peitsche sind an der Grenze, das Abbinden von Körperteilen ist gefährlich, das Nageln von Körperteilen auf ein Brett zum Lustgewinn ist noch straffrei und ist durch die Einwilligung gedeckt? Oder nicht mehr? Das einverständliche Abschneiden und Aufessen von Körperteilen? Hier ist wohl die Grenze überschritten.

Körperverletzungen aus religiösen Gründen

Das Abschneiden von Teilen des Körpers, das Aufschneiden der Unterlippe und einziehen eines Tellers, das Durchstechen von Körperteilen, etc. aus religiösen Gründen. Wo ist die Grenze? Akzeptieren wir in Deutschland Körperverletzungen, die darauf beruhen, dass die Köperverletzung ein religiöses Ritual ist. Rechtfertigen religiöse Rituale noch im Jahr 2023 die eigene Körperverletzung oder die Körperverletzung eines anderen oder sogar des eigenen Kindes. Darf die Körperverletzung privat von einer Person, die nicht Arzt ist vorgenommen werden?

In all diesen Fällen stellen sich verschiedene Fragen:

Einer der ersten Frage ist, ob der Betroffene verfügungsbefugt ist. Jede Person kann zunächst nur über seinen eigenen Körper verfügen. Was ist mit Kindern unter 18 Jahren oder unter 14 Jahren.

Die nächste Frage ist, ob die betreffende Person einwilligungsfähig ist, zum Beispiel bei Kindern unter 18 Jahren, stellt sich die Frage nach dem gesetzlichen Vertreter. Wenn also die Eltern dem dreijährigen Mädchen ein Ohrloch stechen lassen wollen für einen Ohrring ist dies wahrscheinlich hinzunehmen. Was ist aber, wenn in jedem Ohr sechs Löcher gestochen werden sollen oder Schlimmeres?

Besteht dann eine Überschreitung der Vertretungsbefugnis?

Von der Einsichtsfähigkeit volljähriger Personen ist auszugehen, wenn nicht gegenteilige Anhaltspunkte vorliegen Bei einem minderjährigen Kind wird man in der Tendenz die Selbstbestimmungsfähigkeit umso eher bejahen können, je näher er/sie an der Volljährigkeitsgrenze (18 Jahre) ist und je geringer der Eingriff ist. Kinder unter 14 Jahren sind eher einwilligungsunfähig, aber auch dies gilt nicht generell.

Ab wann darf ein Kind einer Geschlechtsumwandlung zustimmen? Welche Einwilligung rechtfertigt den Arzt?

Es muss eine Einwilligungserklärung vorliegen. Die Einwilligung kann ausdrücklich oder konkludent erklärt werden. Konkludent bedeutet, dass sich für den Täter eindeutig aus dem Verhalten der verletzten Person die Zustimmung mit der Handlung ergibt. Die Einwilligung muss vor der Tat erklärt und darf bis zur Tat nicht widerrufen sein. Wenn also zum Beispiel bei einer sexuellen Handlung eine Person mit der Handlung des anderen zunächst einverstanden ist, dieses Einverständnis aber widerruft muss die andere Person sofort aufhören, ansonsten überschreitet sie die Grenze zur strafbaren Handlung.

| Nein heißt Nein, egal zu welchem Zeitpunkt |

Selbstverständlich muss die Einwilligung freiwillig gegeben worden sein. Eine Einwilligung aufgrund einer Drohung oder Gewalt rechtfertigt den Täter nicht.

>> Einwilligung durch Täuschung erlangt

Sehr interessante Fallgestaltungen gibt es auch in dem Bereich der durch Täuschung erlangten Einwilligung in eine Körperverletzung. Verspricht zum Beispiel der Täter dem Spender 100 € für eine Blutspende und zahlt hinterher nicht, stellt sich die Frage, ob die Täuschung die Einwilligung aufhebt oder nicht. Dies wird in der Literatur unterschiedlich gesehen. Die Einen wollen nur die rechtsgutsbezogene Täuschung gelten lassen, also nur wenn direkt über den Eingriff an sich getäuscht wird. Die Anderen wollen generell jede Täuschung gewichten und daraus die Hinfälligkeit der Einwilligung schließen. Der Unterschied ist erheblich. Wenn sich zum Beispiel eine Person Geld versprechen lässt für eine Körperverletzung im Rahmen einer sexuellen Handlung (SM Sex), dann würde die eine Auffassung zu der Ansicht gelangen, dass die Einwilligung wirksam ist, weil die Täuschung sich nur auf die Geldzahlung und nicht die Körperverletzung bezieht. Die andere Auffassung würde die Wirksamkeit der Einwilligung verneinen, weil die Täuschung nicht über die Körperverletzung an sich täuscht. In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl von Varianten, z. B. der Geschlechtsverkehr aufgrund einer vorgetäuschten Verlobung, Organspende aufgrund der Mitteilung falscher Tatsachen, Gesundheitsschäden aufgrund der Vergabe von falschen oder mangelhaften Medikamenten durch Verharmlosung oder Nichtaufklärung von Risiken oder aufgrund von mangelhaften wissenschaftlichen Untersuchungen, etc..

Ein anderer Fall wäre es, wenn zum Beispiel ein Arzt über die Schwere eines Eingriffs täuscht. Hier wäre die Einwilligung mangels ausreichender Belehrung auf jeden Fall unwirksam, weil die Täuschung rechtsgutbezogen ist und sich damit auf die Körperverletzung selbst bezieht.

Ein weiterer interessanter Fall ist, wenn sich das Opfer über die Person des Täters irrt, also zum Beispiel eine Einwilligung in eine Heilbehandlung erteilt, aber der Täter kein Arzt ist, sondern ein Hochstapler. Hier ist die Einwilligung unwirksam, weil die Qualifikation des Täters für den Eingriff eine wesentliche Rolle spielt. Anders kann der Fall liegen, wenn sich das Opfer lediglich über den Namen des Täters irrt, dieser allerdings eigentlich nicht relevant ist für die Tat, z. B. Arzt, Tätowierer A statt Arzt, Tätowierer B. (kommt auf den Einzelfall an). In einem strafrechtlichen Fall aus Düsseldorf hatte ein Tätowierer über seine Qualifikationen falsche Angaben gemacht und bei der Entfernung einer alten Tätowierung die Haut übermäßig geschädigt. In einem anderen Fall hatte ein Schönheitschirurg nicht die vorgetäuschte Erfahrung und der Patientin im Rahmen einer Brustvergrößerung schwere Schäden zugefügt. Ähnliche Fälle gibt es auch bei Zahnprothesenbehandlungen und der Laserung der Augen. In diesen Fällen wird die Einwilligung als unwirksam gelten müssen mit der Folge der Strafbarkeit für den Täter.

>> Einwilligung beim Kampfsport

Eine Fallgruppe einer Einwilligung ist zum Beispiel auch der Kampfsport. Hier erklärt der Kampfsportler durch die Teilnahme am Wettbewerb sein Einverständnis damit, im Rahmen der Regeln des Wettkampfes geschlagen und getreten und ggf. verletzt zu werden. Ähnlich, wenn auch mit Besonderheiten sind die oben bereits erwähnten, Hooligan Fälle, bei denen sich zwei Gruppen verabreden, sich auf einem bestimmten Platz zu prügeln. Hier ist allerdings wie bereits oben erwähnt äußerst fraglich, ob sich die Einwilligung auf alle Arten von Verletzungen bezieht und unter welchen Regeln oder Verhaltensregeln mangels einer sportlichen Wettkampfordnung. In diesen Fällen sind an die Einwilligung strenge Anforderungen zu stellen. Die Einwilligung wird sich hier auf das Risiko (Gefährdungsrisiko) einer Verletzung beziehen und nicht auf die Verletzung selbst.

>> Einwilligung durch Teilnahme an Silvester auf der Straße

Eine interessante Rechtsauffassung haben auch die Personengruppen, die an der Berliner Silvesternacht teilgenommen haben. Soweit in einigen Kurzinterviews auf den Straßen in Berlin zu erkennen war, haben dort mehrere jüngere Teilnehmer geäußert, dass sie heute Nacht richtig feiern und Party machen. Das Beschießen von Passanten, Polizisten und Rettungskräften mit Böllern und Silvesterraketen ist hochgradig gefährlich und unterliegt keinerlei Rechtfertigung. Insbesondere wird weder ausdrücklich noch konkludent ein Einverständnis mit diesen Handlungen erteilt, in dem Menschen auf die Straße gehen und friedlich Silvester feiern wollen. In Betracht kommt eine Strafbarkeit nach §§ 223 ff. StGB (einfache, schwere oder gefährliche Körperverletzung), § 303 StGB (Sachbeschädigung).§ 240 StGB (Nötigung) oder Landfriedensbruch (§§ 125, 125a StGB).

In den oben genannten Grenzfällen bei den intensiven Körperverletzungen aus nicht medizinischen Gründen oder aufgrund von sexuellen Rollenspielen oder aus religiösen Gründen spielen zwei Aspekte eine wesentliche Rolle.

Zum einen muss der Täter ausschließen können, dass das Opfer einer Geisteskrankheit unterliegt. In dem sicherlich extremsten Fall, wo das Opfer damit einverstanden, war bei lebendigem Leibe gegessen zu werden (Fall des Täters Armin Meiwes, Der Kannibale von Rotenburg, Jahr 2001) müsste der Täter von einer Geisteskrankheit des Opfers ausgehen. Damit ist die Einwilligung unwirksam. In diesem Extremfall ist sicherlich weiter problematisch, dass der Täter ebenfalls geisteskrank sein wird. Zudem war der genaue Sachverhalt und die Abläufe der Körperverletzungshandlungen nicht exakt ermittelbar.

Bei den anderen Fällen die auf der Grenze liegen, also zum Beispiel übermäßiges Auspeitschen, das Zufügen von Schmerzen, übermäßige Piercings, übermäßige kosmetische Behandlungen, das Herausnehmen lassen einer Rippe, handelt es sich um Fälle die möglicherweise noch keine Einschränkung der Geistestätigkeit bedeuten. Hier ist grundsätzlich der freie Wille der betroffenen Person zu respektieren. Dennoch muss sich hier die deutsche Gesellschaft fragen, ob sie eine Einwilligung des Opfers als strafrechtliche Rechtfertigung anerkennt oder nicht.

Nach diesseitiger Ansicht sind Grenzen zu ziehen, diese hängen jedoch von verschiedenen Umständen ab. Zunächst spielt der Grad der Körperverletzung eine wesentliche Rolle. Des Weiteren ist von entscheidender Bedeutung, ob es sich um den eigenen oder einen anderen Körper, z. b. den eines Kindes oder eines unter Betreuung stehenden Menschen handelt. Es ist selbstredend, dass beim eigenen Köper die Grenzen weiter zu ziehen sind, als bei dem Körper eines anderen. Weiter kommt es darauf an, wer die Körperverletzung vornimmt und in welchem Geistes- und Gesundheitszustand sich die einwilligende Person befindet.

Die Grenzen können weiterhin nicht generell bestimmt werden. An Ärzte oder andere Berufsgruppen, die Körperverletzungen in Ihrem Beruf vornehmen sind strengere Anforderungen zu stellen als an private Personen. Bei gewünschten schweren Eingriffen, sind erhöhte Anforderungen an die Aufklärungspflicht zu stellen.

4. Fazit

Wir erleben in Deutschland seit geraumer Zeit eine neue Welle von möglicherweise falsch verstandener Freiheit, wo immer mehr Menschen denken, Sie hätten das Recht, in die Rechte, Freiheiten und körperliche Unversehrtheit von anderen Menschen einzugreifen.

Die oben dargestellten Rechtsverletzungen haben alle eins gemeinsam: die Täter denken, sie dürfen das.

Angriffe auf Polizei- und Rettungskräfte wie zuletzt in der Silvesternacht von Berlin und anderen Städten., Blockaden des Straßenverkehrs, Blockaden des Flugverkehrs, Sachbeschädigung, die Zerstörung von Kunstwerken, übermäßige Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit von anderen Menschen sind sämtlich Grenzverletzungen die Stück für Stück die bisherige Werteordnung verschieben und teilweise erodieren. Das übersteigerte Selbstverständnis der Täter überlagert die Sensibilität für die Rechte und Freiheitswünsche der anderen Menschen. Das ICH wird dermaßen in das Zentrum des eigenen Egos gestellt, dass die Rechte der anderen auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit nicht beachtet werden. Dagegen werden die wenigsten Täter den anderen Menschen, die gleichen Rechte zugestehen, wenn sie selbst die Opfer sind. Der Rollentausch entlarvt die Täter. Was sagen die Demonstranten, wenn sie selbst mit Steinen von den Polizisten beworfen würden oder ihren Flug verpassen würden, wenn andere Menschen für etwas anderes protestieren und das eigene Fahrzeug blockiert oder beschädigt wird.

| In all den oben dargestellten Fällen sind die Täter der Überzeugung, dass sie das dürfen. Aber dürfen Sie das wirklich? |

Wir möchten Ihnen mit diesem Artikel einige Denkanstöße geben und würden uns darüber freuen, wenn Sie uns hierzu Ihre Meinung mitteilen.

Diskutieren Sie mit.

Schreiben Sie Ihre Meinung an redaktion@strafrechtsjournal.de